令和2年度 日本道徳教育学会 神奈川支部

第1回 オンライン道徳フォーラム

2020.7.11

於 オンライン会議システムzoom

<提案資料 >

〇支部研究テーマ2020 〇研究提案資料

Zoomフォーラムということで全国からたくさんの先生方にご参加していただき、道徳に対する熱い思いを語り合う貴重な時間となりました。ありがとうございます。

「道徳化の指導と評価の一体化を目指して~生き方を励まし、勇気づける授業づくり~」

「道徳化の指導と評価の一体化を目指して~生き方を励まし、勇気づける授業づくり~」

・コロナの影響をうける現在、子どもたちにも「不安」がつきまとっている。副題には子どもたちが「夢」「希望」「勇気」をもてるよう思いを込めている。

・IOTによって社会環境、雇用環境も大きく変わっている。変化の激しい社会と主体的に向き合い、学びを人生や社会に生かそうとする子どもを育てていきたい。同時に幸福な人生を自ら切り拓いていく子どもを育てたい。・今年度はこのような子どもたちの姿を目指しながら、「指導と評価の一体化」をさらに具体的に進めていく。

・道徳は価値観の押し付けではなく、生き方を励まし勇気づけるものでなくてはいけない。

研究提案(田沼支部長)

「道徳科の指導と評価の一体化を目指して-課題探求型道徳科授業におけるグループ・モデレーションの視点から-」

・授業をするだけではなく、「考え議論する道徳」を実現するために以下の3つの視点が大切だと考える。。

①

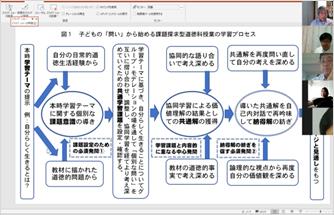

生き方学びを目的とする道徳科では、子ども自身の「問い」が不可欠ではないのか。

②

道徳科では、最適解となる道徳的課題解決が見通せるような「学習プロセス」が必要ではないのか。

③

多様な価値が複合的に絡み合って成り立つ現代的な課題の解決には、パッケージ型ユニットが有効ではないのか。

①

・道徳性の育成を目指す道徳科では、指導過程論的な方法論ではなく、授業の学習プロセスの中で子どもの学びに着目していくことが重要である。

・道徳性の育成を目指す道徳科では、指導過程論的な方法論ではなく、授業の学習プロセスの中で子どもの学びに着目していくことが重要である。

・年間35時間のなかでどのように力をつけていくかを考える際、一年間の道徳学習を大単元、学期を中単元、ユニットを小単元として計画していくことで、子どもは見通しがもて、教師は実効性ある授業にできるのではないか。

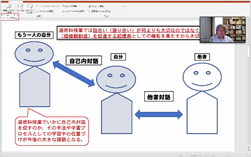

・子どもに他者対話を介して、自分自身との自己内対話を一時間の授業の中でどう位置付けていくかが重要である。

・子どもたちの問いがないと主体的にはならない。自分ごとの生き方学びにしていくためにも、子ども個々の問いを引き出していく手続きが重要である。

・道徳的問題に対する「個々の問い」を協同思考するための「全体の問い」へ摺り合わせ、調整して高めていく。これが「グループ・モデレーション」の考え方であり、「考え議論する道徳」の実現につながっていく。

・道徳的問題に対する「個々の問い」を協同思考するための「全体の問い」へ摺り合わせ、調整して高めていく。これが「グループ・モデレーション」の考え方であり、「考え議論する道徳」の実現につながっていく。

・「個の問い」を「全体の問い」へ、次に「多くの人が共有できる共通解を導く」ことで諸価値の理解につながっていく。そして、最後に個に立ち返った時、自分の問いとしての納得解を紡ぐことができる。そうすることで考えが深まっていく。

・個々の問いを共通学習課題にする手続きで、みんなで協同学習を通しての課題追求が可能となり、互いが「共有できる共通解」へと導いていける。

③

・複合的な道徳的価値を有する現代的な課題を解決していくためには、ユニットにして複数の価値を相互に関連付けて指導していくことが大切。

・そのユニットを通して協同的な学び、自己内対話を引き出すことができたかという教師の指導観点が予めあってこそ、子どもの学びを見取る視点に基づく学習評価へつながっていくのである。

・また、学び評価の視点となる「ものさし」は授業開き、保護者会などで児童や保護者に知らせ、道徳学習で実現してほしい姿等をオープンにしていくことが大切である。

・指導過程論の形態ではなく、授業実践プロセスで辿る学習メカニズムを今後は明確にしていくことで、指導経験や道徳理解の浅い教師に説明していくことができる。

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

研究協議(司会・進行 森事務局長)

研究協議では、主に「個の問い・全体の問い」、「グループ・モデレーション」について約1時間半、熱い議論が行われました。

参加型フリートーク①~研究テーマについて~

・「生き方を励ます」とは具体的にどのような姿か?

・「良い授業をするための教師にとっての評価」「子どもたちを勇気づけよりよい生き方をできるための評価」二つの評価があると考える。子どもたちを励まし、さらに頑張ろうとするサイクルを作っていく。規則や決まりの押し付けでなくなるとよい。

・評価をどうすればいいのか。中学校だと授業づくりよりも、通知表の表記についてどうしても関心が向きがちになってしまう。

・各教科で評価と一体化された指導を校内研究でも進めている。子どもの小さな気づきや変容を見逃さないように記録し、アクションとして返している。研究テーマについては。「生き方を励まし勇気づける」という言葉に温かみがある。イレギュラーが多い現在の状況でも、子どもたちは柔軟に楽しそうに、日々の生活を乗り越えている。道徳の授業に関しても、子どもたちの思いの中から問いを導き出し授業者も一緒に考えていけるようなポジティブな授業づくりをしていきたい。

・「勇気づけ」をどうとらえるか。「子どもが一歩踏み出たことを教師が後押ししてあげる」ということではないか。「自分はこう成長したんじゃないか」と子どもが思ったことを先生がキャッチして「すごいね」と寄り添い。ほめてあげることが大切。

・これらの考えを評価や指導に沿った形でサイクルを作っていけばいいのではないか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参加型フリートーク②~研究提案について~

・子どもから個々の問いを引き出すうえで、問いを自分のものにすることが大切だと考える。

・横浜では子どもたちが問いを立てることを以前から大切にしていた。個々が急に問いをもつことは難しいので、家庭や様々な教育活動の中で、事前に気持ちを高めていけるように投げかけをしている。

・「個の問い」よりも「どうしてだろうなんでそうなるのだろう?」と考えたくなるような「学習課題」が大切ではないか。子どもが個々に課題について自分事として向き合えれば「個の問い」になるのではないか。

・「個の問い」を「全体の問い」にする難しさがある。どうしていけばよいか。

・教師が投げかけたことを契機に共通学習課題へと高め、またそれを個にフィードバックするやり方もある。みんなで語り合い、考え合う「モデレーション」をやること自体が、道徳学習だと考える。個の課題を全体の問いにしていくなかで、考え議論し、多面的・多角的な見方が育成されていく。

・「個の問いの解決」のない道徳の授業などありえないと考える。自分の問いを解決していくことが必要である。

・テーマ学習はやはり大切ではないか。実生活では多様な価値が生活の中に混在している。「パッケージ型ユニット」で授業を考えていくことで子どもたちの負担も減るのではないか。

・「反転学習」のメリットとしては子どもたちが事前に教材を読んでいるので話し合いをすぐに始めることができる。

・「個の問い」から「全体の問い」にすると問いが「ふわっ」としたものになってしまう。授業のまとめで個に戻すことが難しい。

・個の課題、自分自身の問いをどうもてばよいか。そのために日常のなかでの問いをもつことがとても大切である。診断的評価、形成的評価、総括的評価だったら、診断的評価府が大切だと考える。個の課題から抽象化して、全体の課題とするには教師が事前に子どもを「みる力」とが重要なのではないか。

・人物教材の研究が盛んな地域では、感想交流をしながら共通の課題を見出していく授業形態がある。

・教材の力、教師の指導、授業前の事前準備によって子どもの力が形成されていく。

・モデレーションがやはり大切。複数時間のユニットを組んだ時、「その一時間の学習の課題」と「ユニット全体の課題」の関連性を明確にしていかないと学びの見取り評価が難しい。

・「大きな全体の問い」は、「一時間の授業の問い」と関連しにくい時がある。もちろんうまくリンクするものもある。

・指導と評価の一体化を考えるうえで「子どもが自己の生き方について考える事」を教師自身がどのように捉えているかが大切ではないか。

・おそらく「個の問い」「全体の問い」はつくることができる。しかしそれを教材に絡めて、最後の自分の「納得解」につなげていくための教師の手立てが難しいのだと思う。

・全体を見通す事の難しさがある、学習プロセスのメカニズムを明確化、一般化していくことが求められる。

・昨年モデレーションによるパッケージ型ユニットを実践してみた。「問いの言葉の吟味」と「子どもの文脈に合っていること」が重要であると感じた。

・個の問いを共通の問いにする時、誰かの問いに引き寄せられてしまう。そのため、全体の問いがいつもぼんやりとしたものになってしまう。結局、教師がテーマを与えてしまう。

・内容項目によっては個の課題に重視する授業、全体の課題を重視する授業があるのではないか。

道徳…共通解…クローズドエンドのプロセスになる。

倫理…納得解…オープンエンドを重視したプロセスになる。

・・・内容項目によっても適切な学習プロセスが変わってくる。

・個人的にはクラス全員が「全体の問い」を「個人の問い」にできていない子どもがいてもよいのではないか。子ども一人ひとりの問いが少しでも「全体の問い」に関係していれよいのではないか。ユニットで連続して探究していく過程で、問いそのものとらえもはっきりしてくることもあるのではないか。

・最初は「問いを一つにしぼること」にこだわらなくてもいいのではないか。二時間、三時間かけて疑問の解決にすることで、問いが少しずつ集約されるような事もあるのではないか。

・一つの決まった形になっていないといけないというのはない。一つのオーソドックスなスタイルとしての「グループ・モデレーション」だといえる。

・全ての内容項目を同じやり方で授業することは難しい。それぞれの内容項目に合った学習プロセスがある。

・現代的な課題は、内容項目では収まりきらない課題ばかりである。これを道徳で解決するには、田沼支部長が提案するように皆で解決するする問いがあることが有効であると考える。

・問いを作ることが難しいが、現場でどんどん実践して情報共有していくことがよい。

・「生き方」を考える時は「探求」の字を使う。「社会科学」の考え方だと「探究」を使う。この違いをまず浸透させていく必要がある。

・研究提案で述べられた「指導過程論でなく、学習のメカニズムとしての学習プロセス」という言葉について今日はずっと考えていた。内容項目に固執することでどうしても授業が誘導的になってしまう。多くの先生は指導過程論を求めてしまうが、今回提案された「グループ・モデレーション」のメカニズムを明確にしていくことで現場の実践につながっていく。

・中学生ぐらいになると、個人差が大きい。しかし道徳は他教科と比べると、いろいろな立場の子が色々なことを考えられる教科だといえる。そしてまずその問いを認め合うことが大切である。その中で一つの問いにフォーカスしてみんなで解決しようという考え方が大切だと感じた。

・学級経営と連動して、個人の問いがみんなの問いになる。協同体としての問いになる。問いを感じさせるような教材の力も大切である。これからも教科書教材を研究する余地がある。

・学校では「問い」なのか「課題」なのか「問題」なのか「授業のねらい」なのか混在しがちであるが、指導者のねらいと子どものめあては違うものである。そこを明確に説明することが重要でないか。

・個の問い、全体の問いの「往還」が大切である。共通解から納得解の展開実践を今後深めていくと面白い。

終わりに(大矢広報委員長)

・日本全国の先生が集まり、意見が出せるのはとてもよいことである。

・日本全国の先生が集まり、意見が出せるのはとてもよいことである。

・道徳は教えなければいけないという意識を変えて、子どもを主体にした、子ども発信の、子どもが自分事としている課題を授業の中に取り入れることを実現させたい。

・道徳の授業をすることで人生が豊かになるということを、授業の中で伝えていきたい。

・今後オンライン研究会を行うことで全国の先生方と、全く異なる地域の子どもの様子や、学校の様子を話し合っていくことはとてもよいことである。

閉会挨拶(仲川総務担当理事)

閉会挨拶(仲川総務担当理事)

・道徳の授業やると子どもが変わる。子どもが道徳を好きになる。それは他教科と違い色々な考え方をできるからである。受け入れてもらえることのうれしさでまた話したくなる。学びながら勇気づけてもらえる。道徳はそんな教科ではないか。

・今回オンラインでフォーラム開催したことで全国の先生方とつながる、プラスの方向 に走り出したとても有意義な時間だった。

「コロナのピンチをチャンスに…」

「コロナのピンチをチャンスに…」

改めて全国の先生方とつながれることがこの「オンライン研究会」の良いところだと思います。また次回も先生方と一緒に勉強できる事を楽しみにしております。

第2回フォーラムは、8月に開催予定です。是非ご参加ください