☆神奈川支部のオンラインを活用した学習会も4回目となりました。今回も多くの先生方と道徳に関する様々な話題を共有することができました。

「児童生徒のの道徳性の発達を促す指導と評価の在り方について

~認め、励ます個人内評価を通じて~ 」

坂口 幸恵 先生 <江戸川区教育委員会 学校教育支援センター>

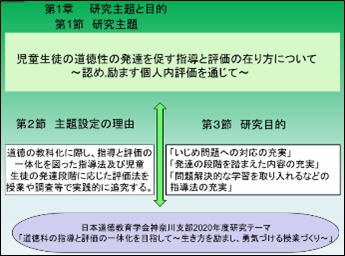

研究の目的

「いじめ問題への対応の充実」

「発達段階を踏まえた内容の充実」

「問題解決的な学習を取り入れるなどの指導法の充実」

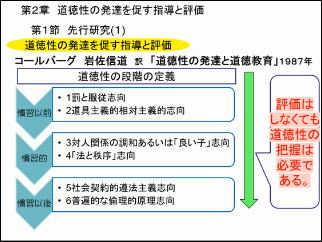

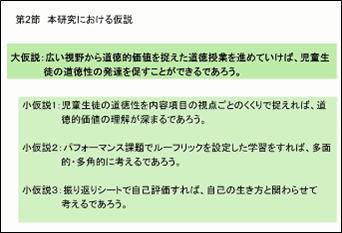

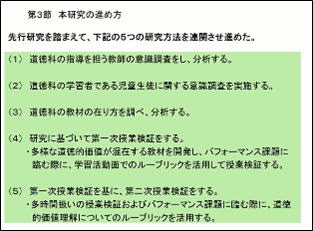

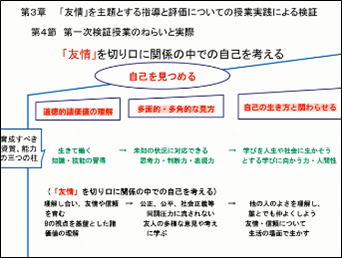

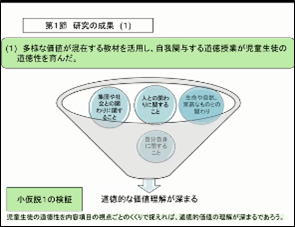

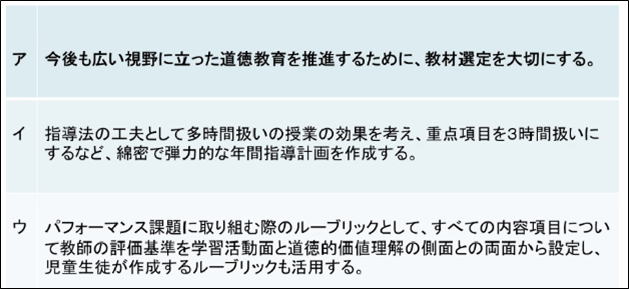

〇学習指導要領では児童生徒の道徳性は評価しないとあるが、道徳科の目標が「道徳性の育成」である以上、教師は児童の道徳性を把握していく必要があると考えた。

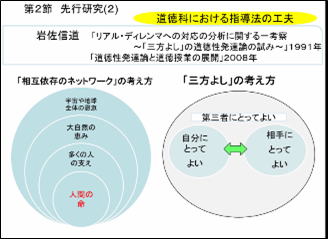

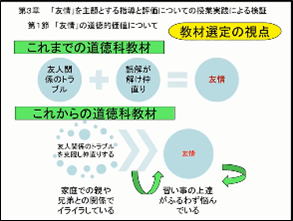

〇今回の研究で広い視野で道徳的価値を捉え直した。自分、相手、第三者の三方の立場を尊重する考えはコールバーグの発達段階とも重なる部分があると考える。

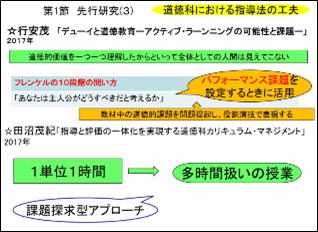

○道徳的価値を一つ一つ理解することが人間性の育成につながるわけではない

➡フレンケルの10段階の問い方を参考に「主人公がどうするべきか」をパフォーマンス課題として設定した。

○田沼茂紀「指導と評価の一体化を実現する道徳科カリキュラムマネジメント」を参考に多時間扱いの課題探究型の授業を取り入れた。

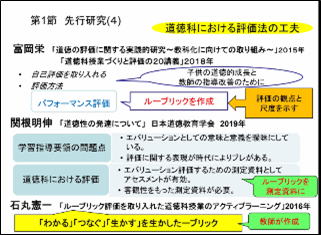

○石丸憲一の「ルーブリック評価を取り入れた道徳科授業のアクティブラーニング」を参考に児童生徒がルーブリックを設定する活動を取り入れた。

仮説と研究方法について

事前調査

○227人を対象に道徳授業の難しい点について調査(左)

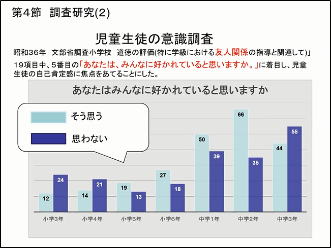

○いじめ問題についての児童の意識調査(Qあなたはみんなに好かれていると思いますか?)(左)

→今回の研究でこれらの課題解決についても考えていく。

○

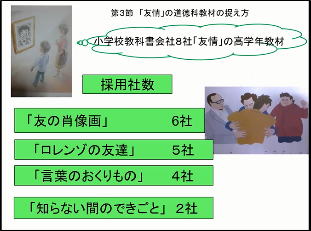

○友情に関する教科書教材の分析(右)

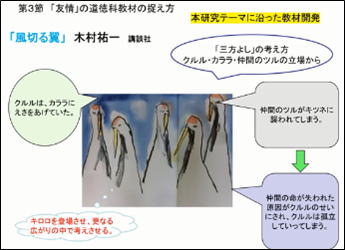

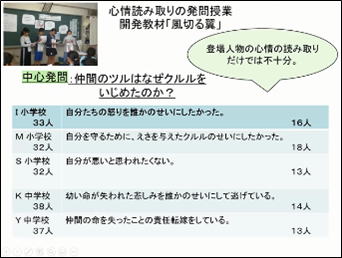

○「風切る翼」木村祐一(講談社)

いじめ 友情 生命尊重 公正・公平などの

○クルル、カララ、仲間のツルの気持ちそれぞれの立場で考えることができる教材である。

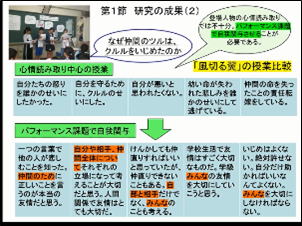

パフォーマンス課題を取り入れた授業の成果

○統制群(実験前の授業)では「いじめられないために自分のことを守るのは仕方ない」という考えが

多く見られた。

→そこから実験群の授業では、「みんなが仲良くなるにはどうすればどうすればよいか?」という

パフォーマンス課題にして児童が考えられるようにした。

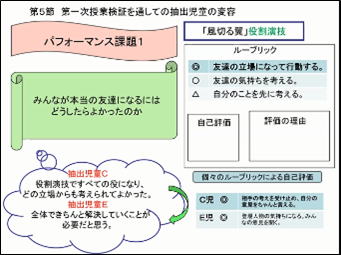

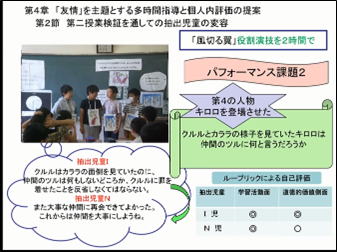

○パフォーマンス課題を取り入れることで子どもたちのルーブリックの評価にも変化が表れ、深く考えられ

るようになった。

研究のまとめ

○児童は教材から様々な内容を感じとっている。多様な価値が内在する教材は自我関与をする上で

有効である。

○パフォーマンス課題を設定し、役割演技で自我関与させる学習活動を取り入れたことでクラスの友達

を考えた発言が多くなった。

○他人への関わりを大切にした「友情」へと児童の意識が変容した。

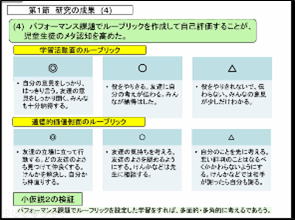

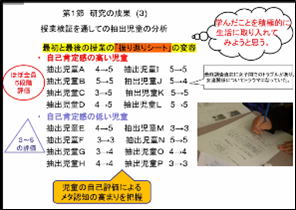

○ルーブリックを作成し、自己評価することで児童のメタ認知を高めることにつながった。

【質疑応答】

Q1道徳評価において、ルーブリックは指標と捉えている。自分は複数の教員でルーブリックを作成して抽象度を高めていくのではないかと考えるのだが、今回ルーブリックを作成するにあたって複数の視点から作成するということはあったのか?

A1今回の研究では区内の高学年担任の先生と話し合いルーブリックを作成した。また子どもたち自身にも友情についてのルーブリックを作成させた。道徳の授業の中でルーブリックをつくると、とても時間がかかってしまったので、二時間目以降の授業では別の時間にグループの代表の児童が作成するようにした。

Q2教師の作成したルーブリックは到達度評価になってしまわないか?教師の指導改善のためのルーブリックではないか?

A2今回児童の「学習活動面」と「内容項目の理解面」のルーブリックを作成したが、授業者の指導法の指標も必要だったように感じる。

Q3今回の提案は「子ども一人一人」がルーブリックをつくったのではなく、「クラスの代表者」がクラスの全体の共通の指標を作ったという捉えでよいか?

A3一時間目の「友の肖像画」の授業では、一人ひとりがルーブリックをつくっていたが、時間がかかりすぎてしまった。そのためそれ以降は、役割演技のグループの代表者がクラス全体のルーブリックを作成するようにした。

Q4-1ルーブリックは一人一人がつくったものをもち寄り、全体の指標をつくったということだったが、子どものつくった授業のゴールと、先生が考えている授業のゴールとの関連はどうだったか?

A4-1ルーブリックを作った当初、子どもたちの「友情」の捉えは、「喧嘩した二人が、仲直りをしていくことが友情」といった捉えでしかなかった。しかし教材を通して、「友情」とは二人の人物の中だけで生じるものではなく、「仲間全体」の中にも生じるものであることに気付かせたいという教師側のねらいもあった。授業を通していく中で教師のねらいも子どもたちに徐々に伝わっていったように感じる。

Q4-2授業をしながら途中でルーブリックを変えるのではなく、最後まで子どもたちがつくったものをそのままの形で使ったか?

A4-2子どもたちが考えたルーブリックは変更せずに授業の中でそのまま使うようにしている。しかし第二次授業検証、次年度の研究に向けて、毎年児童のつくったルーブリックの結果を累積していくことで、より児童の実態に即したものに改善されていくようにしている。

Q5ルーブリックをつくるのは◎○△の三段階法にしたのはなぜか?また冒頭で道徳性について評価した方がよいと述べていたが、「統制群」と「実験群」に分けたことで、道徳性がどのように変わったかを教えていただきたい。

A5ルーブリックを三段階にしたのは、4段階にして「×」という内容を考えさせたくなかったこと、参考にした文献も三段階評価によるものが多かったことが理由として挙げられる。よりよい方向を目指す上でも三段階がよかったように感じる。

道徳科の目標が「道徳性の育成」を目指す以上、教師が道徳性把握していないといけないと感じたため、区内の道徳担当の先生方に協力いただきながら、統制群と実験群の授業実践をすることで、研究仮説が一般化できるか検証していった。その意味で一定の成果が見られたと感じている。

Q6一人一人が課題をもつことは、自分をメタ認知していく上で大切だと思った。友情を育成すべき資質能力の三つの柱で分けて育成していくという提案があったが、「友情」以外の内容項目になった時は別の三つの柱が設定しているというとらえでよいか?思考力・判断力・表現力の中に公正公平、社会正義が記されているのはなぜか?

A6主たる教材によって、そこに関連される内容項目が変わってくるため、扱う教材に込められている価値を分析し、資質・能力の三つの柱は変えていくようにしている。

Q7(提案者から)ユニット(多時間扱いの道徳の学習)をする上で留意点などがあれば教えていただきたい。

A7(田沼支部長)道徳性を評価する際、到達目標は、個々の生き方によって違ってくるものであり、それを教師が見取っていくことが大切だと考える。 のテーマで子どもたちに自己の生き方を取り上げていく方がよい。

のテーマで子どもたちに自己の生き方を取り上げていく方がよい。

複数の内容項目が関連するルーブリックを個別につくり、かつ学級共通のルーブリックもつくる。

個と集団、二つの視点をもつことが大切である。それらをすり合わせていく「グループモデレーション」が有効だと考える。また教師だけでルーブリックをつくってしまうと、到達度的評価になってしまう。子どもの視点でつくっていくことが大切である。

Q8ルーブリックを毎時間考えていくことは実際の現場でやることは大変かと思うが、大体の指標を示しながら授業をしていくことは可能か?

A8現場で毎回やることは難しい部分があるかもしれない。しかし地区の道徳部で子どものルーブリックの結果を生かしながら新しい授業をつくっていくことは有効だと考えている。

「 他者と共によりよく生きることを考える道徳教育 」

松原 好広 先生 <東京都江東区大島南小学校 校長>

はじめに

○私たちは、地球上の全ての存在と密接につながり、その関わりのなかで生きている。「自分たちの身近にいる他者」だけでなく出会ったことも顔を見たこともない「身近にいる以外の他者」の存在も大切にしたいと考えた。

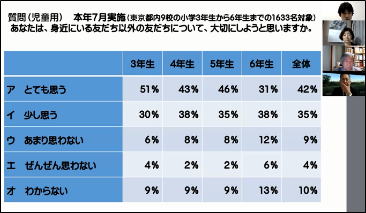

アンケートより(都内9校 3〜6年生 1633名を対象)

Qあなたは身近にいる友だち以外の友だちを大切にしようと思いますか?

○このことから「名前も顔も知らない他者との関わり」に目を向けていく授業を取り入れていくことで、いじめなどの諸問題の改善につながるのではないかと考えた。

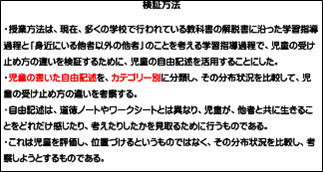

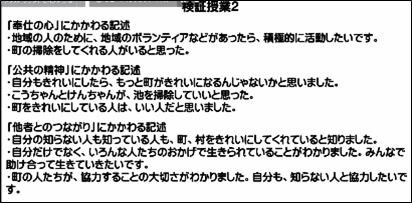

検証授業について

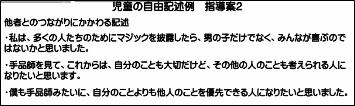

○授業後に児童は自由記述の感想を書き、教師が内容を読んで分類をする。二つの授業後の感想を比べ「他者と共に生きることに関する記述」がどれくらい変化するかを調べた。

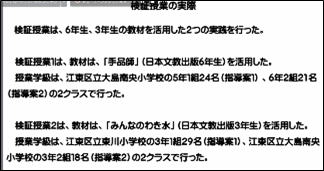

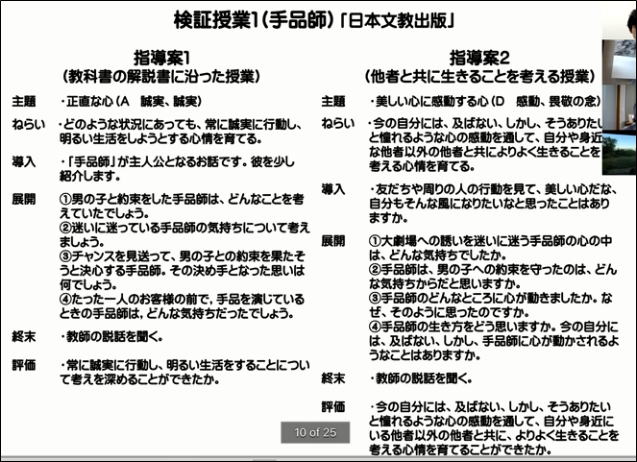

検証授業①「手品師」(日本文教出版 6年生)

○指導案1は教科書の解説書に沿った授業 指導案2は「他者と共に生きることを考える授業」である。

〇

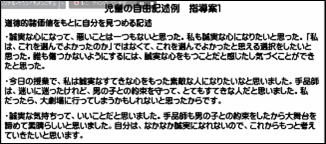

【児童の自由記述より抜粋】

指導案1の授業より 指導案2の授業より

![]()

○同じ教材でも、発問を変えたことで、他者とのつながりに関する記述が多く見られるようになった。

○内容項目を変えることで考え方も変わり、観客に関する多角的な視点や男の子だけでなく、他の人を優先できる事の素晴らしさなどが見られるようになった。

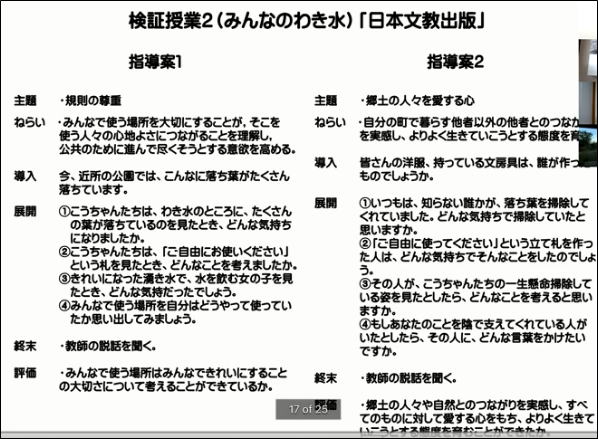

検証授業②「みんなのわき水」(日本文教出版 3年生)

○こちらも2パターンの授業が提案されている。

指導案1は教科書の解説書に沿った授業

○指導案1の展開の場合、登場人物の心情を追っていくことが中心となり、「みんなで使う場所をきれいにすることは大切だ」「掃除をすることは大切だ」という考えまでにしか至らない。

○しかし指導案2のように、授業の導入で「知らない人がきれいにしてくれる」ということに焦点をあてることで、そのあとの展開や子どもの意見に「他者を意識した視点」が生まれてくる。

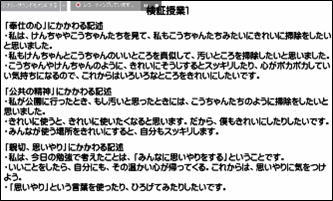

【児童の自由記述より抜粋】

指導案1の授業より 指導案2の授業より

![]()

〇こちらも指導案2における子どもたちに感想の方が、他社とのつながりに関する記述が多くみられる結果となった。

○授業の導入で、上記のような「自分の知らない他者」を意識させる説話を取り入れる事で、子どもに気付かせたい教師の意図を込めていくようにした。

【質疑応答】

Q1今回の検証授業では「登場人物の心情」ではなく、「他者のつながり」焦点をあてた。しかし、その方法では児童の「人間理解」(頭では分かっているがなかなかできない)の考え方を深めることが難しくなってしまわないか?

A1「登場人物の心情」だけを取り上げるだけでは、「町をきれいにしよう」「働くことは大切だ」ということのみで終始してしまう、そこから視点を変え「知らない誰かが自分たちのために働いてくれている」ということに気付くためには、「他者とのつながり」を意識した発問に変えていく必要があった。

Q2教師の説話を授業の中で大切にされていたが、そうすることで、児童が考え議論したことが、その説話の内容に引き寄せられてしまうのではないか?発問や問返しなどでも教師の意図を込めていく方法もあるのではないか?

A2教師の講話に興味をもち、子どもも楽しみにしている部分もある。興味がない説話はしてはいけないが、子どもたちが「聞きたいな」思う説話はしてあげることも良いのではないか。

Q3「正直・誠実」の題材で、西郷隆盛の説話で扱うのはよかったのだろうか?「戦争は仕方なかった」という誤解を招く恐れはないか?

A3説話をしていく上で、授業者と内容を吟味していく必要がある。

Q4「教材のもつ力」「発問を変えると指導が変わること」これらについてお考えを聴きたい。また2つ目の提案授業の「みんなのわき水」は市民としての生き方(シチズンシップ教育)の育成とも関連がありそうだがこのことについてもお考えを聴きたい。

A4かつて自作教材の開発に力を入れていた時期もあったが、現在道徳は教科書に教材がきちんとあるので、校長講話の中で自身の考えた教材を子どもに伝えている。

自分の伝えたいテーマを教科書の教材を使って達成するためにどうしていくかを考えた時、「発問」にそのテーマを込めていくことが何よりも大切だと考えている。指導書通りの授業ではなく、授業者の「意図」を込めていく必要がある。

Q5教材の持つパワーの引き出し方、そして発問の言葉を変えると、ここまで子どもの反応が変わるのだというよい実践例を教えていただけた。「共に生きる他者」を意識することは、道徳的な実践力につながると思うが、子どもたちの行動の変化などがあれば教えてほしい。

A5本現在の学校に赴任して3年目になる。冒頭の「三方よし」の理念を伝え続けていくことでいろいろな地域の方に挨拶をするようになってきた。教師が信念をもっていくことで、道徳の授業も、子どもの行動も変わると感じている。

Q6「教師の意図」について教えていただきたい、先日自分も「手品師」の授業をやった。その時に「大きな舞台を選ぶか」「子どもとの約束を選ぶか」という選択があるなかで、「両方とも良くするには?」と聞いたところ、「大劇場に約束した子どもを誘う」という答えがでてきた。しかし、これはただの方法論になってしまい、道徳の本来の目標からずれてしまった気がした。提案されている「三方よし」という考え方は素晴らしいが、児童が方法論に終始してしまわないかということについて教えていただきたい。

A6五、六年生は「方法論」になりがちである。中学生位になると「本質論」にも迫ることができる。「『大きな舞台で手品をしている』と男の子に手紙を書いておけばいい」など、そういった問題ではなく、手品師がなぜ男の子のところに戻ったのか?何を勇気づけたかったか?そこの部分を考えさせることが大切だと考える。仮に方法論でどちらのやり方を選んだとしても、何を子どもたちから引き出したいかが大切だと考える。

Q7「他者とよりよく生きる」という視点での提案だったが、授業のどこで児童は「自分事」として意識することができたか?

A7先ほども話したように「登場人物の心情」を追いながらの授業だと、子どもの考えは変容しなかった。やはり「共に生きる他者を意識する発問」によって変わっていたのだと考える。

Q8一週間という時間の中で、毎週教材を研究し魅力を引き出す難しさを感じている。自由記述で躓いている児童への手立てなどあれば教えていただきたい。

A8道徳ノート、ワークシートを使うと、どうしても教師の意図にのせてしまいがちになる。本当にこの授業で何を感じたかを見取りたかったため、今回自由記述という形にした。教師側から子どもたちの考えに寄り添うようにしている。

(参会者から感想)

コロナ禍の中、児童館に来た3年生の子どもが医療従事者に手紙を書きたいという出来事があった。今回の提案でもアンケート結果が示されていたが「他者と共によりよく生きる」というのは3年生くらいから芽生えるのではないかと感じた提案だった。

日本道徳教育学会 神奈川支部

第27回 神奈川支部学習会

2020.12.5

於 ZOOMによる学習会